個人の集まりが存在する

文:パンス

NRQのライブを初めてこの目で見たのは、もうだいぶ前のことだ。いま調べ直したら2013年、新宿ロフトでの「ストラーダとNRQ」。椅子に座って演奏を堪能した。たとえばライブ評めいたことを書くならここで「ボーカルのパフォーマンスが過激だった」とかそういった文言を並べれば良いのだが、この二つのバンドに関しては当然そのような側面はない。いわば「パフォーマンス」と称されそうな、お客さんの目を強制的に向かわせるような「中心点」のなさこそに僕は魅了されていた。かくしてライブ後はテンションがすっかり上がってしまい、その場で会った友人たちと集ってそのまま思い出横丁に行ったのだった。と、こう書かれたものを読んでもらえれば分かるとおり、僕は一介のリスナーでしかなく、先日、牧野琢磨氏からテキスト依頼のメールがあったときは大変驚き、自分でいいのか!? と思いつつ、こちらから打ち合わせと称して先述した思い出横丁の店に飲みに行く提案をし、実質初対面ながらさまざまな話をして楽しかった。ウィズコロナなのか何なのか、世界がある場所では激しく変動し、別の場所では静かに日常を取り戻しつつある春の出来事だ。

ジャズや即興演奏をルーツとしながらこの数十年来連綿と続く、名付けようのない流れがある。90年代、コンポステラやストラーダはさまざまな音楽を取り入れているが、それらは同時代にあった「渋谷系」という言葉に象徴されるような無限のアイテムへの貪欲さとは全く別の場所で、静謐でありながら豊潤な演奏を生み出していた。これらは「中心」ではない(より正確に書くならば『中心』とされなかった)周縁部への旅のような志向だと自分は受け取っている。チンドンやクレズマー、沖縄。中尾勘二氏をメンバーとするNRQもまた、その長大な系譜の最前衛にあり、敬意を抱いているのだが、同時に極めて身近な存在だとも感じている。

身近とはどういうことか。単に世代が近い、みたいなこともあるけれど、New Residential Quarters──新興住宅地、と名付けられたバンド名の通り、伝統やらなにやらといったものから切り離された時空間で育った、個人の集まりである部分にささやかなシンパシーを覚えてしまうのだ。徹底して音楽に詳しいが、同好の士で寄り集まって拳を上げるわけではない。ある集団におけるロマンティシズムを回避しつつ、ことさらアンチ・ロマンを気取るわけでもない。個人それぞれの生活と、演奏が行われる力が存在する。コロナ禍の中で生み出された本作は、10曲中5曲がオンラインでデータをやり取りして録音されているという。一聴してそれと分かるような何か特殊なギミックが入っているというわけではないが、それまでの活動から考えても、しっくりくるスタイルだと思う。

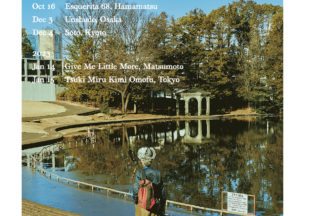

昨今は集団性──エモいとかバズるとか──に注目されがちだが、いっぽうで家からは出られない、現実世界では集まれないので引きこもるしかないという、何とも引き裂かれた時代になってしまった。こんな状況下で、そのどちらにも寄らないNRQの姿勢は、より重要性を増しているようにも見えてくる。だからと言って「NRQの音楽が新時代を切り開く!」みたいなことが言いたいわけではない。ただし、インターネット上に日々浮かんでは消える理念や主張の数々よりもリアリティがある作品であることは確実だ。ブックレットにある、楽曲との微かなリンクを感じさせる山口こすもによる写真もまた、あくせくとしていたら一瞬で吹き飛んでしまいそうな生活のリアルを捉えている。

パンス:ライター・DJ・年表好き。コメカ(早春書店店主)と共にテキストユニット「TVOD」で活動。TVODでの共著に『ポスト・サブカル焼け跡派』『政治家失言クロニクル』。また、1968〜2020年の社会/文化史をまとめた『年表・サブカルチャーと社会の50年』、菅原慎一との共同監修による『アジア都市音楽ディスクガイド』など。