来週インドネシアから日本にやってきちゃうアーリントン・デ・ディオニソですが、タイニー・ミックス・テープという人気音楽情報サイトにとても充実したロング・インタビューが掲載されています(こちら)。実はまだ全部読み切れてないのですが、その冒頭だけでもなかなか面白いものだったので、つたなくはありますが下に訳出してみました。インタビュアーはベンジャミン・パーソンさん、この記事は1年半に及ぶ取材期間の中、ときに対面で、ときに電話を通して、またあるときはメールで積み重ねたアーリントンとのやり取りを再構成したもののようです。

アーリントンが最初にインドネシアに渡ったのは2011年のこと、その渡航費用はキックスターターを通じて集められ、彼の地で録りためた多くの楽曲を彼は自身のバンドキャンプで次々に発表してきました。その後、キックスターターのキャンペーンはもう一度成功し、そうして今また彼はインドネシアに滞在しているわけです。現地ミュージシャンたちとの演奏会や録音、ワークショップの模様の一端は今でも彼のFacebookやTwitterを通じて紹介されていますが、その最初の最初、インドネシアに対する興味の芽生えや「エキゾチシズム」についての考えがうかがえる部分をどうぞ。

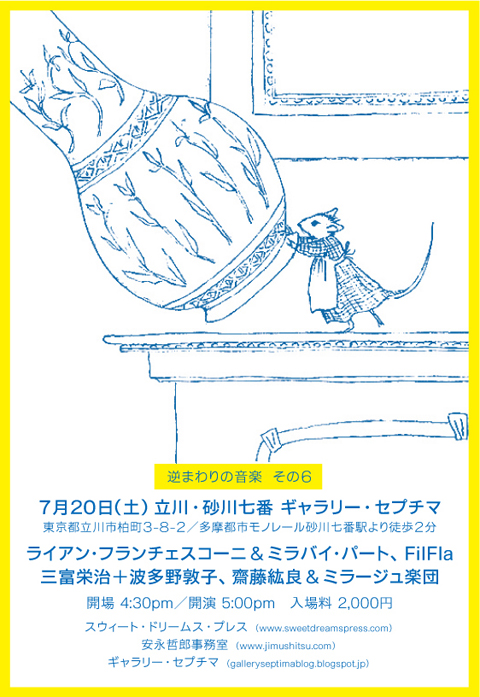

そして、少しでも興味を持っていただけましたらば、ぜひ彼の24時間ドローイング・パフォーマンスや東京での3公演のどれか(もしくは幾つか、なんなら全部!)にいらっしゃっていただければ幸いです(詳しくは下のふたつのエントリーをご覧ください)。きっと、なんだかちょっとおかしなもの、えらく風変わりな音楽を聴くことができるんじゃないかなと思います。それに、みんなであっけにとられるのも楽しいものですよ、っと。

さて、最近見たライブでは、あなたやほかのバンドメイトがなにか飲んでましたけど、あのガラス瓶の中には何が入ってたんですか?

ガラス瓶? あーうんうん。ええと、ミステリーにしとくのも面白そうだけど、あれは完全に合法の、生協とか健康食品店で売ってるチンキ(訳注:生薬やハーブをつけ込んだ液状の薬品)なんだ。スタミナ補助薬だね。自分たちのパフォーマンスをワイルドでファンキーにしてくれるんだ。それに前立腺にも効くらしい。

ワ、それはいいですね。

男だもんね。自分のものは自分で守らなきゃ。

そうですよね。歳とりますもん。

うん、日々歳とっていくよね、ああ。

ところで、インドネシアに興味を持ったきっかけは?

若いころから僕には見つけられる限り一番謎めいてて誰も知らないような土地土地の音楽にのめりこんじゃう傾向があってね。それが図書館の「エスニック」のコーナーにあるような音楽だったんだ。と同時に10代のころはDIYパンク・シーンに関わってた。週末になるとパンクのライブに行って、平日の放課後には図書館に行ってマリやモロッコ、遠く異国の音楽に耳を傾けていたんだ。特にインドネシアは、1989年かそこらに家族の友達のひとりがアーティスト・イン・レジデンス(編注:アーティストを一定期間招いて、その土地に滞在しながら作品制作をさせる事業のこと)でバリとジャワ島に行ったことがあってね。その人、俺が「エキゾチック」な音楽に目がないことを知ってたから、ジャイポンガン音楽のカセットをお土産にくれたんだ。そのジャイポンガン音楽をひとことで説明するのは難儀だけど、要は国の後押しを受けて生まれた都市部のハイブリッド音楽でね。60年代初頭に電波に乗って普及したアメリカやイギリスのロックンロールにつきものの堕落から若者を引き離そうっていう名目で西洋の影響のないダンサブルなポップ音楽がつくられたんだ。遺伝子操作音楽とも言えるかもね。でも、ジャイポンガンには信じられないぐらい複雑なリズムがあって、不意にビートが変化したり、ケンダン(インドネシアの打楽器)の演奏者の職人技の速打ちがアクセントをつけたりしてて、いくら混沌としても、巨大なドゥグンの低音でかっちりとサイクルが決められているんだよね。

で、僕はこのカセットの音楽に恋しちゃったんだよ。

その1年ぐらいあとに母が仕事の関係でカリブに行って、そのときカセットを持ち帰ってきたんだけど、それが僕にとって初めてのダンスホールだったんだ。僕はこのカセットの音楽にも恋しちゃってね。それは路上のワゴンで売っていたミックステープでアーティストの名前の記載もなく、ただ「レゲエ・コンフュージョン」とだけ書かれてた。このテープの音楽もまったくインドネシアのと同じくワイルドで想像を超えるものだったんだ。しわがれた、ほとんどマンガみたいな声、コンピュータライズされた奇妙なサウンド・エフェクト、クレイジーなビート。明らかに世界は違えど、どちらのカセットも13歳か14歳の自分にMTVやマスメディアはもちろん、僕を開眼させたエッジーなパンク・サブカルチャーさえ超えるもうひとつの音楽世界があるということの証拠を突きつけてくれたんだ。これは僕にとってすごい発見だった。そして図書館で見つけたレコードのコレクションから近い国のものも遠い国のものも世界中の音楽をむさぼるように聴いてね。ストラヴィンスキーからオーネット・コールマン、ウガンダからナバホまでエキゾチックなものは何でもなじみになった。今や「エキゾチック」だなんて「充填された語(編注:意識的/無意識的に聴き手の印象を操作しようとする言葉)」のひとつだよね。あまりにも極端に入り組んでいる僕個人の考えを表明せずとも、僕の「エキゾチック」な音楽への興味は人種差別的な帝国主義のひとつの現われであって、非西洋の人々の他者性を支配する方法のひとつだなんて素早く攻撃してくるような、そういった人たちがどこにでも、特に僕が住んでるリベラルな大学町みたいな場所にいるんだよね。僕自身、人類学博物館みたいに「フォーク・チューン」なんてカタログ分けをすることで理解できることがあるなんてこれっぽっちも思ってないのにさ。90年代中頃のどこかで「文化的流用(編注:輸入文化を自国の文化に合うように変形して受容すること)」への闇雲な非難がひどく侮辱的なものになったように感じるね。少なくともこのオリンピアでは。

人間は音楽をつくる、人間はみんな音楽をつくってる。科学技術の進歩から、世界のどこの地域の誰でも、他の地域のどんな音楽でも聴くことができるようになった。これは西洋の植民地的独占のような話じゃなくて、インドネシアでは誰もがmp3とファイルシェアリングで音楽を再生してるんだ。

そういう非難によって暗示されたあまりにもイージーな棄却には抵抗できればと思ってる。「エキゾチック」への嗜好とか興味は畏れに向き合うこと、オープンになることでもあるし、世界中の人とその歴史が音を通した自分たちの表現行為の中に見つけてきたすばらしい多様性を抱えた魅力そのものなんだ。ひとつのオクターブ、ひとつの尺度、ひとつのリズムをスライスする方法なんてひとつじゃないってことを発見したことは驚嘆だった。チューニングの方式なんて世界中に何百と違うものがあるし、中にはピアノのような西洋楽器だとうまく演奏できないようなものだってあるんだ。だからといって「西洋」よりも「非西洋」のほうが偉いって思ってるわけじゃないよ。個人的にはこういう「エキゾチック」みたいな言葉ってすぐ死語になるんじゃないかなって思ってるしね。僕は単に興味があるだけなんだ。広大でまだ探検されていない音楽にまつわる人間の可能性をね。そして自分のことをなにか伝えたいときに音楽的表現を使ってその人が選んだものにね。僕はサンプリングには興味がなくてさ。こちらから少し、あちらからちょっとみたいなのはね。そうやってつくったものって大体退屈で口先だけなものになりがちだから。エスノ・キッチュの最小公倍数みたいなものにね。僕の興味はむしろ、ある種のサウンドの集まり方への魅惑から始まっていると思いたい。喉音唱法とかダンスホールのリズムとか、ポスト・パンクのビーフハート風ギターとか唸るようなバスクラリネットの音とか、それとインドネシアのスケールみたいなものの合体はこうして生まれたんだ。しかも、単にその魅力に抗えなくてそうしただけじゃなくて、僕が今生きている時間や場所に関わらず世界に対して言わなければならないものを音楽的に伝える方法としてうまく作用してる。

僕の道のりはどうしようもなく回り道だった。インドネシアの重要な文化や音楽は特にこれひとつというものではなかったからね。すべてのものが相互につながっているんだ。実際は図書館でレコードを聴いたこととか、民族音楽学とパフォーマンス・アートの授業を大学で取ったこと、実験的な即興をはじめようとしたこと、世界をツアーして回るエッジーなアート・ロック・バンドをはじめたことが自分が10代のときに起こったことなんだ。大学時代には一時期小さなガムラン・アンサンブルのメンバーだったこともある。あと、インドネシアに何年も派遣されて現地の言葉にも精通していた元キリスト教伝道者としての秘められた生活から抜け出した女性とデートしたこともね。彼女とつながろうとして独学でインドネシア語を勉強し始めて、少なくとも最初のころはね。インドネシア語で歌を歌うようになったマライカ・ダン・シンガはそれからのことなんだ。ある意味、自分にとっては何かの挑戦だった。オールド・タイム・レリジャンはそのころあまり活動してなかったし、僕は何と言うかあのバンドから遠ざかれるものを必要としていたんだ。自分がもっとも評価していて、かつもっと集中できるよう蒸留した要素を集めながらね。でも、プロジェクトとしてのマライカ・ダン・シンガの発展過程では、人間界にあるひとりの人間への「特別な結びつき」も、広くて目に見えない世界に結びつきたいと膨らんだ衝動のおかげであったりしてね。かろうじて話せた言語を新たに習得して唄うことで未知の王国にたどり着けたんだ! マライカ・ダン・シンガはオールド・タイム・レリジャンのチンキみたいに思うよ。オールド・タイム・レリジャンの魂を蒸留したものなんだ。オールド・タイム・レリジャンのウォッカだね。どちらのバンドも繰り返しのループが多いし、生演奏のグルーヴがあって聴く者をトランスに誘う音楽だけど、マライカは少し外世界へ向けて進めた感じなんだ。

インドネシアの音楽はすごく多様でね。インドネシア国内だけで何千という異なった民族集団がいて、そのすべてが違った伝統を持っているんだ。とても古い、高度に進化した伝統音楽もあるけど、同時にこういったトランス音楽のアンダーグラウンド・シーンやさまざまな意識状態の探求を伴うスピリチュアルなサウンドもある。こういうものにとても興味をそそられるんだ。世界中どこでもみんなが日々の現実を超えるため、知覚や意識の他の領域を探求するためにサウンドを使っているけど、その方法にね。インドネシアで重要なのはこういうことなんだ。

伝統音楽を糧にして、信じられないぐらい斬新な実験音楽や現代音楽をやっている人もインドネシアにはいるしね。ジャズに基づいたフリー・ジャズ即興があるように、エレクトロニクスを使ったインプロヴィゼーションをしたり、ガムランの楽器や自作した竹製の楽器で実験する人たちもいるし、エレクトロニクスとエフェクトでやる人、サウンドを実験的に加工する人も増えてる。大きなシーンはないけど、西洋文化を全面的に受け入れているわけでもなければ、変化しようとしない自国の伝統に足を取られたりせず、現代のインドネシアのアイデンティティを見つけようと努力している若者もいる。そのほとんどはジョグジャカルタだけでなくジャカルタやマランにいるけど、若干はバリにもいて、こういう現代のアーティストたちの間では交流があるし、バンドンにはもちろん、とても大きくて重要なデスメタル・シーンがあるね。とても現代的なデス・メタル、彼ら自身もデス・メタルとは呼んでいるけど、僕が聴いたものはジャンルとしてのデス・メタルと聞いて想像するものとはかけ離れたものだった。むしろリタジー(ブルックリンのブラック・メタル・バンド)みたいな。完全にインドネシア独自のバージョンになったリタジーみたいなんだ。インドネシアの伝統楽器を使ったり、インドネシアの神話からテーマをとってきたりしてるんだよ。